01 学院简介:历史积淀深厚,育人基础坚实

体育学院始终坚持为党育人、为国育才,办好人民满意的教育,秉承“厚德、崇体、业精、志远”的院训,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院着眼江西基础教育及地方社会经济发展需求,努力探索应用型体育人才培养路径,充分发挥体育专业特点,做好课程思政与课程育人的结合,贯彻OBE理念,重塑人才培养方案,以“教会”“勤练”“常赛”为途径,挖掘育人元素,搭建育人平台。

体育学院已有47年办学历史,现有体育教育、社会体育指导与管理、社会体育指导与管理(中白合作)三个本科专业,现有全日制在校生792人。学院教学管理规范,教学经验丰富,下设1个教研科、1个学工科、3个教研室、实验(实训)中心、运动康复实验实训室;拥有江西省社会体育指导员培训基地、江西省柔力球全民健身训练基地、江西省桌式足球训练基地3个省级基地和萍乡市太极拳协会、萍乡市柔力球协会2个市级协会组织。同时,学院还是萍乡市少数民族传统体育训练基地,集美大学体育学院研究生教育实践基地。

体育学院学科专业建设代表性成果

教师队伍学历结构、职称结构、年龄结构基本合理。拥有一支高素质的师资队伍,现有专职教师41人,教授1人,校聘教授1人、副教授13人,博士及在读博士5人,具有硕士学位教师25人,省级校级“双师双能型”教师23人,国家级社会体育指导员12人,国家级裁判员2人,中国武术六段2人,高级中医针灸师1人,健美操健将1人,各项目一级裁判员20余人。学院每年外聘体育专业领域优秀教师15人。荣获“全国群体工作先进单位”“萍乡市省少数民族体育工作先进单位”等荣誉称号。

02 亮点一:党建引领,加强课程思政建设

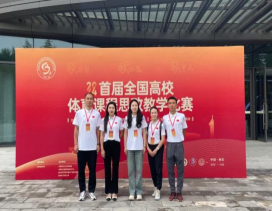

院党委紧紧围绕“立德树人”根本任务,不断加强党对本科教育工作的领导,积极探索“党建+”工作模式,持续在文化建设、队伍建设、师德师风建设、学风建设等方面着力,挖掘体育教育思政元素,发挥体育育人功能。2024年在全校教学竞赛中学院获得校级二等奖1项,4名教师在全国体育课程思政教学竞赛中获得一等奖1项,三等奖1项,优胜奖2项和团队二等奖优异成绩。

2024年全国高校体育课程思政教学比赛获奖

体育学院音体美出征仪式

一是将“课程观”融入人才培养方案和顶层设计中,解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的问题,引导教育学生成为爱党爱国、品德优良、身体健康的中国特色社会主义接班人。

二是将“课程思政”纳入教学大纲,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,初步形成“门门有思政、课课有特色、人人重育人”的良好局面,形成协同效应,释放体育育人能量。

三是赛练结合,锤炼学生团结协作、顽强拼搏、永不言败的优秀品质。

丰富多彩的思政活动

03 亮点二:以“学会”为目标,深耕专业教学

通过不断优化人才培养方案,形成了以通识课程群为基础,以专业课程为核心,以第二课堂为拓展的课程育人框架,课程体系符合学生技术习得和职业能力培养规律,着力培养“多能一专”的专业人才。同时,鼓励支持教师以科研或实践成果带动专业教学,打造《大课间操体育》《户外运动组织与管理》等实践性课程,强化“一践行三学会”能力培养;创新教学模式,采用教考分离、以赛代考、案例教学、情境模拟和线上线下混合式教学。实施了“四年不断线、一年一台阶(“讲、练、示、教”全过程育人实践)”的教学改革增设实践性课程考核内容,实现“三个转变”。体育专业以“持续改进”为核心,构建了“统筹分工,协调管理”“分环节全面监控”教学质量保障体系,通过校院两级联动管理、全过程动态监控及多元评价反馈机制,形成闭环式质量提升路径,保障育人质量。

体育学院教学成果汇报展示 健美操课程“教考分离”考核汇报演出

体育学院参与社会服务 户外运动教学实践

04 亮点三:以“勤练”为途径,强化职业技能

学校建有综合体育馆、标准田径场、篮球场、排球场、网球场、龙舟池、理疗室等体育功能性场所,所有场馆向全校师生免费开放,为学生练习及竞训提供保障。通过“勤练”,锤炼运动技能,保障技能培养成效。体育教育专业强化学生师范类基本功的训练;社会体育指导与管理专业通过校企合作、提升学生专业技能、经营与管理和产品企划等职业能力。

运动人体科学中心基地 体育教育专业认知实训

攀岩体育项目进课堂 龙舟项目进课堂

05 亮点四:以“常赛”为方法,提升学习动力

“常赛”是为了帮助学生更好地掌握和运用所学的运动技能,在比赛中培养良好品德,提高学生学习、练习的积极性和主动性,达到“以赛促练、以赛促学、以赛促考、以赛促教”的特色育人效果,提升学生“讲、练、示、教”的实践能力。

在江西省第三届少数民族传统体育运动会上,必赢作为萍乡市少数民族传统体育训练基地,体育学院师生代表萍乡市参赛,荣获高跷、蹴球、民族健身操舞等3个项目共7枚金牌、22枚银牌和47枚铜牌,荣获3个一等奖、6个二等奖和9个三等奖的优异成绩。

自2020年以来,足球、篮球、排球、田径、太极拳、武术、桌式足球、跆拳道、网球、柔力球、啦啦操、舞龙舞狮等项目均开展常态化训练,积极参加国内、省内各项赛事,近三年参加国家和省级各类运动技能竞赛,获得190次奖励,其中全国赛38枚奖牌(一等奖13次);省级赛前三名89次(省级一等奖16次),多个团队和个人获国家省级优秀表彰。

参加全国省级比赛合影

06 亮点五:深化教学改革,助力学校体育高质量发展

为激发必赢大学生积极参加体育锻炼,养成良好的体育锻炼习惯,切实提高大学生体质健康水平,并从中磨练坚强意志、培养良好品格,进一步掀起阳光体育运动的新高潮,以“跑起来、动起来、强起来”课外体育锻炼模式,推动公共体育课程的全面普及,持续提高公共体育课程效果。

一是不断增强学生体育健身意识,让学生“跑起来”。在全校广泛开展“校园课外阳光健康跑”,引入“汇海炫动营”小程序作为课外体育活动开展的工具软件,采用基于定向越野的趣味打卡模式进行跑步锻炼,学生可自主安排时间和场地参与,无需人工组织,锻炼情况将自动与大学体育课程成绩进行关联。针对学校大一、大二学生需完成每学期一个“马拉松”(42km)的最低任务目标,根据系统次数进行换算,每学期需完成30次,每次1.4km。学期末根据体育班、行政班信息自动汇总课外健身跑锻炼体育成绩。大三、大四学生可自行根据自身情况合理安排锻炼,不做强制性要求,但锻炼数据仍可参与学校排行榜排名。

二是建立常态化体育竞赛机制,让学生“动起来”。各学院组织积极参加学校校园体育文化“一年两会、十赛事”系列群体竞赛活动,进一步加强体育竞赛的整体统筹和组织实施,把各级各类学生体育竞赛列入学校全年体育竞赛计划,推动校、院、班三级联动,建立全校性竞赛、院际间联赛、选拔性比赛为一体的体育竞赛制度。全力办好体育教育专业,推进人才培养模式改革,注重体育后备人才培养,制定体育优秀学生培养计划,精心培育一批高质量体育人才。积极组织学生运动队参加市级、省级和全国体育竞赛。

三是为学生体质健康达标助力,让学生“强起来”。健全完善学生日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制。合理调整课程结构,加大课上体能练习内容比重,改革考核评价方法。将反映学生心肺功能的耐力素质考核(校园跑体育完成情况)纳入体育课成绩中,所占比重为20%;将仰卧起坐/引体向上、立定跳远指标作为体能测试内容,所占比重为20%。以此增强学生体质,为掌握专项运动技能夯实身体素质基础。进一步拓宽课程领域,丰富课程内容,坚持因材施教、分类指导,充分考虑学生运动技能水平和特点,开设羽毛球、篮球、网球、跆拳道、健美操、柔力球、武术、太极、瑜伽、体育舞蹈、排球、足球等项目的体育选修课,进一步拓展学生课外体育活动内容与空间,引导学生从宿舍走向到操场,树立终身运动的观念。加强体育“课程思政”建设,坚持“育人为本,体格与人格并重”的育人理念,深入挖掘体育课程的德育元素,培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神,增强文化自信,促进学生知行合一、刚健有为、自强不息。

丰富多彩的校园体育生活

07 未来发展规划:凝心聚力,再创辉煌

学院通过“教会、勤练、常赛”路径,形成特色育人体系,为体育强国建设持续输送专业人才。展望未来,体育学院将继续加强党建引领,坚持立德树人根本任务,立足江西社会经济发展需求,以高质量发展为核心目标,进一步凝练专业特色,聚焦“体教、体旅、体医”融合,建设协同育人、创新创业、以体育人三大平台,深化中白合作,打造“中白体育教育走廊”,助力学校“五育并举”人才培养体系的完善。